4_4壁紙を張るときの下地処理方法を解説!注意点や業者依頼の判断基準とは? | リフォームならBXゆとりフォーム

一級建築士事務所(東京都知事登録第51883号)建設業(国土交通大臣(般-2)第21610号)リフォームなら安心・信頼・

実績のBXゆとりフォームに

お任せください。

壁紙をキレイに張るためには、下地の処理がカギとなります。壁紙の下地処理が適切でなければ、凸凹してしまったり下地が透けてしまったり、見栄え良く仕上がらないかもしれません。

そこで今回は、壁紙がキレイに張れる下地とはどのようなものか、基本的な下地の処理方法とあわせて解説します。

下地を処理する前に押さえておきたいポイントや、リフォーム会社に依頼したほうが良いケースも紹介します。参考にしてみてください。

壁紙がキレイに張れる下地とは?

壁紙がキレイに張れる下地の条件として一番大切なのは、「平滑」であることです。

壁紙は下地の状態が表面に出やすいため、出っ張っている釘やビスの頭は奥まで打ち込み、壁に付着しているゴミやホコリも丁寧に落とします。凹みはパテと呼ばれるペースト状の充填材で埋め、ボードの継ぎ目や段差がある箇所は、専用のテープを貼るなどして平らにします。

壁の素材によっては、さらに別の下処理が必要です。たとえば木製のボードはアクが出ますし、コンクリート壁は多孔質なため浮きが発生する可能性があります。下地に合わせてシーラー(接着を良くする下塗り材)などを使用し、適切な処理をすることが大切です。

基本の壁紙下地の処理方法

壁紙の下地を処理する基本的な方法をみてみましょう。

処理がもっとも簡単で、壁材としてよく使われる石膏ボード下地の処理方法を例にご説明します。

準備するもの

下地処理の際に用意したいのは、次の4つです。

・ワイドパテ

・パテ板

・パテベラ

・やすり

ワイドパテとは、乾燥しても収縮しにくい下塗り剤で、水で練って使用します。

硬化後のやすりがけも簡単で壁紙の接着も良好です。練り上げたパテはパテ板に乗せ、適量をパテベラに取って使用します。

下処理の方法

ワイドパテを使用して、石膏ボードの凹凸をなくします。手順は以下のとおりです。

①古い壁紙をすべてはがし、凹凸がない状態にする

②釘頭などが出ている場合は打ち込み、汚れやホコリはすべてふき取る

③ボードの継ぎ目や凹みにパテベラを使用してパテを埋め込み、ならして平滑にする

※継ぎ目の幅が広い場合は、ファイバーテープを貼ってからパテを塗ると割れにくくなります

④パテが乾いたら、やすりがけをして段差をなくす。これを完全に平滑になるまで繰り返す

※一般的には、下塗り、中塗り、上塗りの3回のパテ処理を行います

⑤壁が平滑になったらパテの粉をふき取り、のりを付けた壁紙を張る

その他の壁の場合

壁材が石膏ボード以外の場合も基本の流れは上記と同様ですが、素材の特性を抑えるための工程や材料を加えましょう。

・べニヤ・木の壁…パテ処理をする前に下地用シーラーを塗り、アクを抑える

・コンクリート壁…木の壁同様に下地用シーラーを塗り、パテはシールパテを使用して浮きの発生を抑える

・ツルツルの化粧合板壁…やすりで表面を粗くし、その上に壁紙用接着剤を塗って接着性を高める。パテはシールパテを使う

壁の種類に合わせて様々な下地材やのりが販売されていますので、調べてから取り組むと安心です。

下地の処理前に注意したいポイント

壁紙の下地処理は、安全な足場の確保や発生する汚れへの事前対策も大事です。

作業をはじめる前に注意したいポイントを3つ紹介します。

家具の移動や作業スペースの確保

下地処理を効率よく安全に進めるためには、しゃがめる程度の幅の広い足場の他に脚立や道具を置くスペースが必要です。

家具などは壁から1メートル程度離しておきます。

家具の移動先を検討するときに一人で動かせる重さかどうかも確認しておくとスムーズです。タンスなどの大型家具は、引き出しを抜いておくと軽くて運びやすくなります。

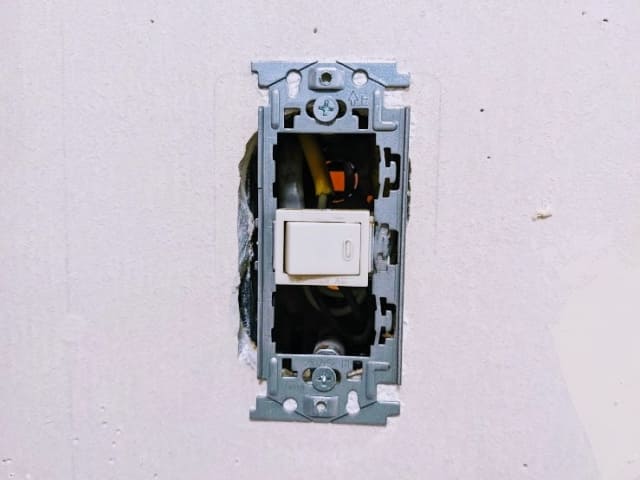

コンセントや家電、衣類の養生

壁の下地処理は、パテを水で練る、やすりをかけるといった作業が発生するので、水や粉塵で室内がかなり汚れます。そのため取り外せるものはできる限り外し、動かせないものはシートなどでカバーすることが大切です。

布団や衣類、カーテンはもちろん、天井の照明器具、壁にあるスイッチやコンセントのプレート、カーテンレールなども取り外します。動かさない家具は、汚れがつかないようにビニールシートや新聞紙を被せてテープで隙間を埋めて養生します。

壁紙用のノリはとくに強力なので、付着すると取り除くのが困難です。あとで困ったことにならないよう、床面も含めて養生は念入りに行うことが重要です。

エアコンやパイプ、作り付けの家具周り

エアコンや作り付けの家具など取り外せないものがある場合は、しっかりとした養生が必要です。

自分で無理に家具を分解したり、エアコンを取り外したりすると、後で組み立てられない、エアコンが故障する、などの恐れがあるのでおすすめしません。

エアコンの取り付け位置や家具の形状によっては、初めからリフォーム会社に依頼したほうが良いケースもあります。作業の危険性や仕上がりも考えてよく検討することをおすすめします。

リフォーム会社に依頼したほうが良いケースもある

取り外しできない家具以外にもリフォーム会社へ依頼したほうが良いケースがあります。

天井や広範囲の張り替え

天井や広い範囲の壁紙の張り替えは、リフォーム会社に依頼することをおすすめします。

天井の壁紙張り替えは、脚立を使って手を上げたまま作業し続けることになります。幅が90cm以上ある壁紙を頭上でズレないように張っていくのは、職人でも相当な集中力と体力がいる大変な仕事です。

広い壁の場合も、ひと部屋すべての壁紙を隙間なくキレイに張り替えるには、施工技術の他にかなりの集中力が必要です。一般的な6畳間でも、90cm幅の国産壁紙なら30m前後、幅50cmの輸入壁紙なら54m前後使用する計算になります。それだけの長さを、柄を合わせながらまっすぐ張るのは簡単な作業ではありません。

また、家具や家電を移動してコンセントやカーテンレールを養生し、既存の壁紙をはがしたうえでパテ埋めなどの下地処理をするだけでも、リフォーム会社でなければ1日以上の仕事になりかねません。

結露やカビ・老朽化した砂壁など

結露する窓の近くやカビがみられるクロス、壁自体が老朽化している場合もリフォーム会社に依頼したほうが良いといえます。

カビがある壁紙の張り替え作業では、カビを吸い込む危険や周囲に胞子をまき散らす可能性もあります。そして、壁紙を張り直すだけでは、またすぐにカビが発生してしまいます。特殊な薬剤を使用してカビを取り除いたうえで除菌・漂白し、防カビ剤が配合されたノリを使用するといった専門的な作業が求められます。

また、老朽化した砂壁などはアレルギーを発症する人もいるため、リフォーム会社に依頼したほうが安心です。

複雑な柄物や特殊なクロス

インターネットで様々な壁紙が手に入りますが、複雑な柄物や輸入品、特殊素材などのクロスは難易度が高いのでリフォーム会社に任せたほうが格段にきれいに仕上がります。

柄合わせが難しい複雑なデザインの壁紙は、柄が少しでもズレると見栄えが良くありません。特に輸入品の壁紙は、国産品とはひと味違うデザインセンスや色づかいをしていることが魅力ですが、その分施工が難しいです。

他にも木質系や珪藻土などの無機質系の特殊な壁紙については、厚みや素材にあわせた下処理やノリ、張り付け技術が必要になるため、リフォーム会社に施工を依頼するのがおすすめです。

※サンゲツ 品番:FE74454

※サンゲツ 品番:FE74454

まとめ

壁紙をキレイに張るには、下地を平滑に処理することが重要です。壁の素材によって、アクや浮きが出るなどの特性があるので、素材に合ったパテや下地用シーラーを用意して丁寧に施工していきます。

また、安全を確保できる作業スペースづくりや周囲を汚さない養生も大切です。エアコンや作り付け家具の周りは無理せずにリフォーム会社に相談したほうが安心です。

その他、天井や広範囲の壁、特殊なクロス、カビの発生や老朽化がみられる場合も、仕上がりや安全性を考慮してリフォーム会社に依頼することをおすすめします。自分でDIYできるか依頼したほうがいいかを見極めて、壁紙の張り替えを成功させてください。

BXゆとりフォームは、お客様に安心してリフォームをご依頼いただけるよう、お客様アンケートのご回答をサービスに活かしてまいりました。

高評価に慢心することなく、今後とも顧客満足度100%を目指して、感動のリフォームをご提供してまいります。

-

思いに向き合う

思いに向き合う

顧客対応リフォームに不安はつきもの。お客様目線で真摯にご対応いたします。

-

ベストプランの

ベストプランの

ご提案伺ったご要望のさらに先を読み、ご満足いただけるプランを模索します。

-

施工職人の

施工職人の

マナー徹底施工中も気持ちよく見守っていただけるよう、マナーを徹底しております。

-

わかりやすく

わかりやすく

ご説明します専門用語の多いリフォーム業界。わかりやすく丁寧にご説明いたします。

※10万通以上のお客様アンケート結果より

-

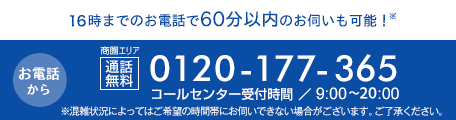

スピード対応

お客様の「困った」 「どうしよう」に、経験豊富なリフォームアドバイザーが素早くお応えします。

-

コミュニケーションを大切にします

私たちは、お客様とのコミュニケーションを大切にし、気持ちよくお付き合いいただける間柄を目指します。

親身になってよく考え、感動のリフォームをご提供いたします。